- 求真务实,实事求是

亲子鉴定网 - Mon - Sat 9.00 - 18.00.

Sunday CLOSED

静脉血做无创亲子鉴定会出错吗

- 亲子鉴定网

- 0个评论

- 2025-11-06 09:00:00/2025-11-06

我是果法一,负责基因检测、亲子鉴定与健康管理的实际工作,下面用一位医生的口吻给你讲清楚“静脉血做无创亲子鉴定会出错吗”的问题,以及相关的要点、案例和选取要点。

先给结论再展开。静脉血做无创亲子鉴定有很高的准确性,但并非百分之百没有风险。核心在于胎儿DNA在母体血液中的占比、样本质量、分析方法和结果解读。只要胎儿DNA占比足够高、实验室流程规范、结果由有资质的机构出具,出错几率很低。反之,胎儿DNA占比低、样本混淆、检测方法不当等情形,容易导致不确定或错误的结论。

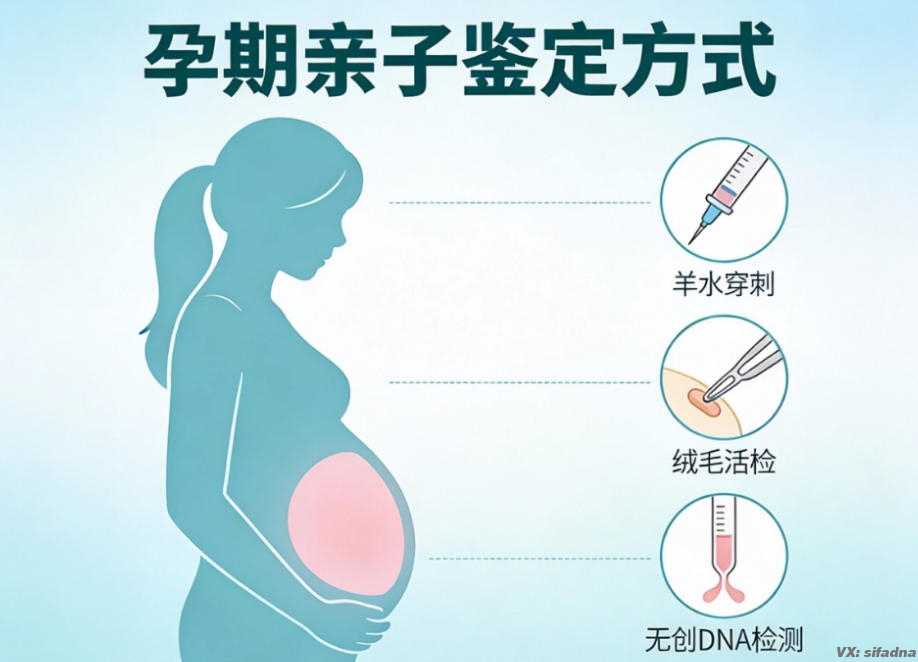

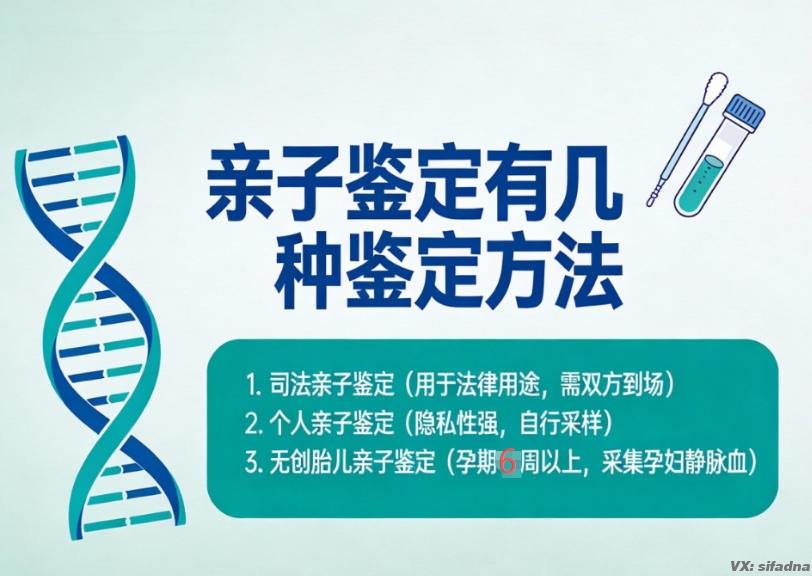

一、什么是“无创亲子鉴定”?

靶向对象是什么 无创亲子鉴定在孕期通常指无创产前亲子鉴定(NIPD,NIPT的特定用途之一)。取自孕妇静脉血的胎儿游离DNA(cffDNA)与母体DNA混合在一起。检测目标是通过比对胎儿DNA中的父系特征,来推断胎儿与某个男性是否为生物学父亲。优点是无创、无流产风险;不足是胎儿DNA占比可能波动,影响结果的稳健性。

二、会出错的主要原因(按发生概率从高到低列出)

胎儿DNA占比过低。胎儿DNA比例越低,越难从母体背景中抓到“父亲特征”的信号。孕期越早、母体肥胖、某些生理状态会让占比下降。占比低就容易产生不确定性,甚至错误判断。

标本采集、运输、混淆或污染。样本标记错误、混样、二次污染等都会直接导致结果失真。

技术与分析限制。测序深度不足、读数错误、等位基因丢失等技术问题可能影响结果。复杂基因区域、稀有变异区域可能带来挑战。

父亲或母亲的亲缘关系较近。母亲与被测男子之间的同源性高时,区分父源信号的难度增加,统计判定需要更严格的算法与更多的标本。

生物学因素。极少数情况下,母体存在罕见的染色体异常、母体克隆/嵌合现象等,会影响分析基线。孕次多胎、胎儿发育异常等也可能增加解读难度。

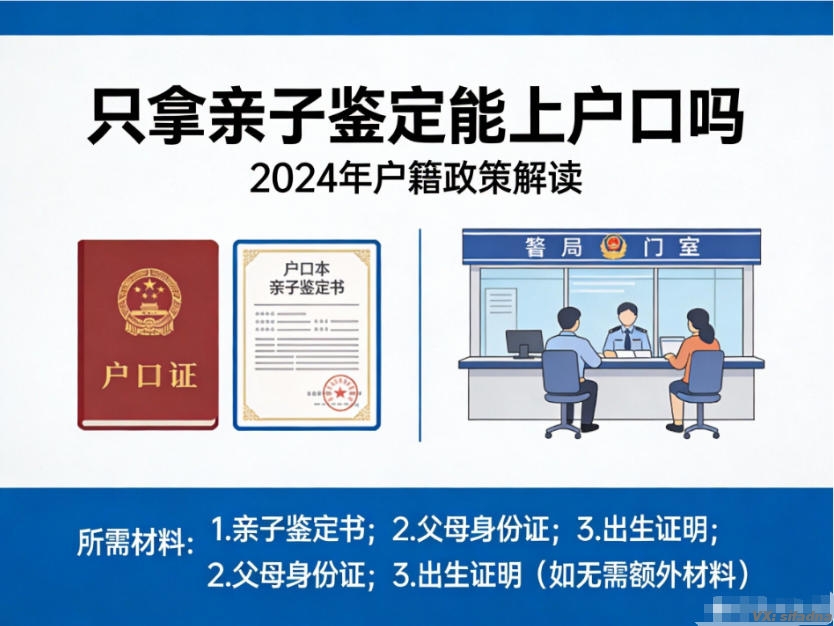

法律用途与报告解读。有些检测未明确区分“概率性”结果与“法律证据”性质,在法律用途时需要具备合法的链路可追溯性与合格实验室资质。若机构无资质,结果可能无法用于正式场景,影响可信度。

三、如何降低出错概率(可操作的要点)

选择资质齐全的实验室。优先考虑具备CNAS等认证、遵循可追踪的链路管理、并可以提供“双盲/重复分析”或独立复核的机构。

指定合适的检测时间点。胎儿DNA占比随孕周而变动,超过临界值的阶段可获得更稳健的结果。若初次结果不确定,按专业建议再确认采样时点。

严格的样本管理。采样、标签、运输、存放全过程要有清晰的追溯记录,避免任何混样或污染。

结果解读要清晰。报告应给出概率性质的结论、胎儿DNA占比、覆盖的位点数量、是否有不确定区间、以及是否需要后续验证(如侵入性检测)等。对法律用途,应明确标注“仅作检测用途”并遵守相关法律规定。

考虑重复或多站点验证。在高风险场景下,可以考虑多位点、不同检测平台的并行分析,或二次样本确认,以降低偶然性错误。

与医生沟通。检测结果要由具备临床经验的专业人员解读,结合孕周、母体状况、家族史等因素综合判断。

四、一个实际工作中的小案例(第一人称讲述,便于理解)

我接手过一个有趣的无创亲子鉴定案例。孕妇来咨询时,已经11周左右。她想确认胎儿父亲是谁,但不愿意进行侵入性产前检测。我们建议先做无创产前亲子鉴定,基于母体静脉血提取cffDNA。采样后测序深度足够,胎儿DNA占比达到约6%左右,处于稳健区间。分析覆盖了数百个变异位点,统计结果显示胎儿来自她并不熟悉的男性的概率远高于其他候选人。简单说,结果很明确。孕妇和家人都落下了眼泪,信任感回到家庭中。

另一个案例更具教训性。孕妇在早孕阶段就做了无创检测,胎儿DNA占比只有3%多一点。结果呈现较高的统计不确定性,机构给出的结论是“结果不具备法律证据力,建议在孕中后期再做一次评估,或者考虑侵入性取样以获得更清晰的答案”。这告诉我们:胎儿DNA占比很关键,低占比会让结果带来不可控的不确定性。处理这类情况时,算法会强调需要更高的覆盖度和更严格的阈值,甚至可能给出“不确定/需要进一步检测”的结论。重要的是,不能为追求快速结论而牺牲准确性。

五、对家庭与社会的建议

对家庭:理解无创并非百分百免风险,结果是概率性判断。遇到不确定结论要冷静,按照专业建议进行后续检测或采样。

对机构与从业者:以高标准的质控、严格的样本管理、透明的结果解读和清晰的法律属性说明为核心。提升教育培训,减少因信息不对称带来的误解。

对社会与法规:无创产前亲子鉴定在法律环境下的适用边界要清晰,确立合规的采样、报告和数据隐私保护机制。确保结果在法律程序中的可采信力。

六、简短总结 静脉血无创亲子鉴定的核心在于胎儿DNA占比和分析质量。高占比、样本管理严格、分析方法稳健时出错概率极低。占比低、样本问题多、分析平台不成熟时,容易产生不确定或错误结论。选择资质机构、按专业建议进行检测时,能最大化降低风险。未来技术若进一步提升胎儿DNA检测的灵敏度与特异性,准确性还有望继续提高。

如果你愿意,我可以把以上内容整理成一篇完整的科普文章,附上更详细的技术要点、常见Q&A,以及一个模板化的“如何选择实验室”和“如何解读报告”的清单,方便你直接用于网站或科普资料中。

- 上一篇:偷偷做亲子鉴定需要多少钱

- 下一篇:如何做无创胎儿亲子鉴定多少钱

有问题请留言