- 求真务实,实事求是

亲子鉴定网 - Mon - Sat 9.00 - 18.00.

Sunday CLOSED

女儿长得不像我,亲子鉴定结果,让十八年心结落地

- 亲子鉴定网

- 0个评论

- 2026-01-12 09:00:00/2周前

我叫果法一,在DNA鉴定这行干了十几年。实验室里冰冷的仪器、屏幕上跳跃的基因数据,对我来说是日常。但每一份数据背后,都是一个滚烫的家庭故事。今天想跟你聊的,不是技术,而是一位“沉默父亲”老陈。

老陈找我那天,天气闷得让人喘不过气。他五十岁上下,穿着一件洗得发灰的POLO衫,坐在咨询室里,双手紧紧攥着一个旧帆布包。开口前,他先长长叹了口气,声音像是从胸腔深处挤出来的:“果工,我忍了十八年。我女儿……越长越不像我。”

这话我听过很多次,但老陈的眼神不一样。那里面没有愤怒,没有怀疑妻子的激烈情绪,只有一种被岁月磨钝了的、沉重的疲惫。他说,女儿小冉从小眉眼就像她舅舅,街坊邻居开玩笑说“女儿像叔,有福气”,他也就跟着笑笑。可随着小冉长大,从鼻梁到脸型,甚至走路的姿势,都找不到一丝和自己相似的地方。这个念头像根刺,扎在他心里十八年。他偷偷观察过妻子,妻子坦荡磊落,为家付出一切。他越觉得妻子好,心里那根刺就扎得越深,觉得自己“不配”去怀疑。于是他就这么沉默着,把自己熬出了胃病。

“我没别的意思,”老陈反复强调,“我就是想,在我彻底老掉之前,给自己一个明白。是好是坏,我都认了。如果是我的问题,我给她娘俩磕头认错,用下半辈子补偿。如果不是……”他没说下去,眼圈有点红。

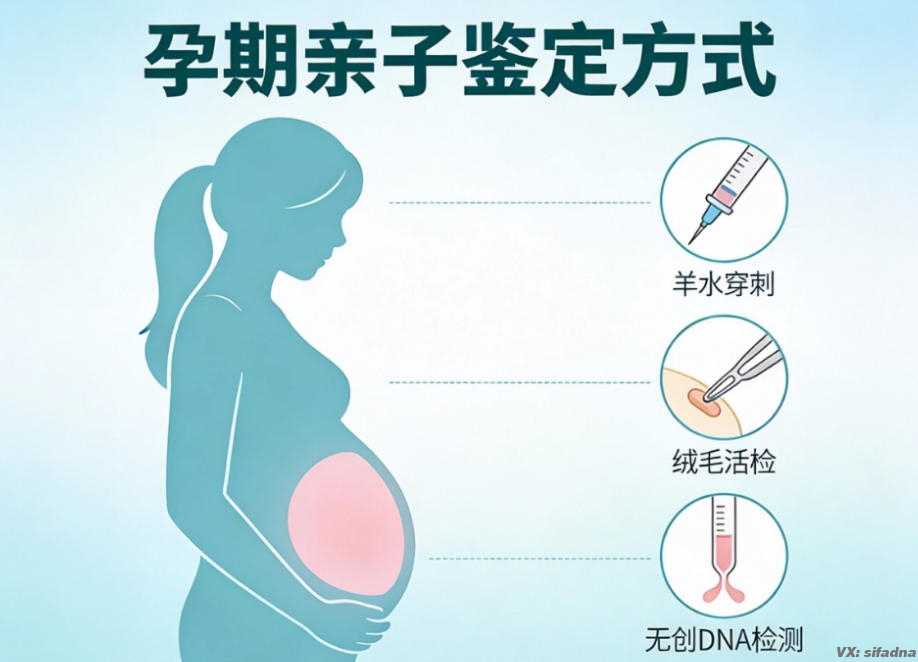

我给他讲解了最常规的亲子鉴定流程。我告诉他,现在用的是二代测序技术,比十几年前的检测精准太多了,检测的基因座点多,结果几乎是绝对准确的。我建议他做三联体鉴定,也就是父亲、母亲、孩子三人都参与,这样结果最清晰,能百分百确定。他犹豫了很久,最后点点头:“行,听您的。不过,能不能别让我爱人知道真实原因?我骗她说,学校要搞什么遗传调研,需要全家采样。”

采样那天,一家三口都来了。妻子是个温婉的女人,笑着埋怨老陈“就你事儿多,配合学校不就是吐个口水嘛”。小冉正值青春,活泼开朗,抱着妈妈的胳膊撒娇。只有老陈,身体僵硬,笑得极为勉强。我按照标准流程,为他们采集了口腔黏膜细胞样本,每一步都拍照录像,确保样本与身份一一对应,链万无一失。样本送入实验室,经过DNA提取、PCR扩增、测序仪上机、数据分析与比对……每一步,我都亲自盯着。

等待报告的那几天,老陈每天傍晚都会给我发一条短信,就三个字:“有结果吗?”我知道,每分每秒对他都是煎熬。

第五天,报告出来了。我盯着那串权威的累计亲权指数(CPI)数值,它高达10的18次方以上,远远超过判定标准。生物学亲缘关系支持率大于99.9999%。换句话说,从科学上,老陈就是小冉的亲生父亲,确凿无疑。

我立刻打电话给老陈,让他来取报告。他来得飞快,额头都是汗。我没在电话里说结果,这种事必须面对面。我把报告递给他,指着最关键的那行结论:“依据现有资料和DNA分析结果,支持陈XX为陈小冉的生物学父亲。”

他盯着那一行字,足足看了三分钟,一动不动。然后,这个沉默隐忍了十八年的男人,肩膀开始剧烈抖动,双手捂住脸,泪水从指缝里大颗大颗涌出来。他没有嚎啕大哭,就是那么无声地、剧烈地流泪,仿佛要把十八年的纠结、自责、痛苦全部冲刷掉。

“我……我真不是个东西啊……”他哽咽着,“我怎么就这么蠢,怀疑她们娘俩……我老婆那么好,我女儿那么乖……”那天下午,他在我办公室坐了将近一个小时,断断续续说了很多。说小冉出生时他抱在手里的小心翼翼,说女儿第一次叫他爸爸时的甜蜜,也说这十八年里每一个被猜疑吞噬的夜晚。他说,现在这块大石头终于碎了,他感觉背都直了。

走的时候,他紧紧握着我的手,力气很大:“果工,谢谢。这不只是一张纸,您这是……救了我,救了我们这个家。”

后来我听说,老陈的胃病慢慢好了。他用自己的方式加倍地对家人好,家里常常传出笑声。小冉高考成绩优异,去年考上了心仪的大学。老陈的朋友圈背景图,换成了他们一家三口的合影,三个人笑得特别灿烂。

这个案例很普通,没有狗血的剧情,没有颠覆性的结果。但它让我深刻体会到,我们这份工作,鉴定的远不止是生物学的血缘。我们触碰的,是人与人之间最脆弱的信任,是深藏心底不敢言说的心结。那一份份严谨的数据报告,有时是粉碎家庭的重锤,但更多的时候,像老陈这样,是一把钥匙,能打开困住人多年的心锁,让阳光重新照进去。信任建立起来需要几十年,摧毁它可能只需要一个念头。而科学的意义,有时候就是负责“清场”,把不该存在的迷雾吹散,让该有的真情,清晰无疑地显露出来。

人心里的刺,自己往往拔不出来。DNA鉴定这份工作,就是用最科学的精度,帮人把这根刺找到,并且稳稳地拔掉。结局是团圆还是分离,科学只负责呈现真相。而如何面对和修复,那是留给每个家庭的、关于爱与勇气的课题。

- 上一篇:龙凤胎不同父,18年父子变兄弟!亲子鉴定撕开1000个家庭的遮羞布

- 下一篇:没有了

有问题请留言